【累計検査依頼数4,000件】3分でわかるA-Cube®の特徴とは?

A-Cube®は、少量の血清から多種類の自己抗体を一度に検出できる研究検査です。

A-Cube®は、非乾燥の抗原タンパク質を搭載し、少量の血清(300μL)を使用し一度の検査で個別かつ同時に多種類の自己抗体を検出できる、間接蛍光抗体法による研究検査です。

本検査では、膠原病の一つである全身性強皮症と皮膚筋炎・多発性筋炎に関連する、67種類の自己抗体の検出が可能です。A-Cube®の検査結果は各抗原に対する検出抗体の定量値(インデックス値)と、陽性/陰性判定でご報告いたします。

*研究用検査であり、診断の用に供することは出来ません。

膠原病とは?

膠原病は一つの病気の名称ではなく、多数の病気の総称です。

膠原病を発症する原因は、「免疫」の異常にあると考えられています。私たちの体には、細菌やウイルスのような異物を排除し、自分を守る「免疫」が備わっています。一方で、自分の体を異物と認識し、排除しようとする免疫の暴走を「自己免疫」と呼びます 。

自己免疫疾患である膠原病の患者さんの体の中には、自分の体を攻撃する細胞(自己反応性リンパ球)や、蛋白質(自己抗体)が存在し、これらが皮膚や筋肉、関節、内臓、血管などに炎症を起こすと考えられています。

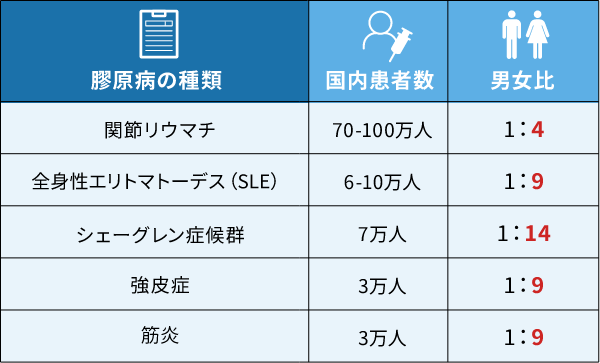

代表的な膠原病には、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス(SLE)、シェーグレン症候群、多発性筋炎・皮膚筋炎、全身性強皮症などがあります。

膠原病の多くは病態が解明されておらず、国が難病指定している希少疾患です。

膠原病の自己抗体にはいろいろな種類があり、陽性となる自己抗体の種類によって、病気の重さや合併症などが異なります。

強皮症・筋炎の患者さんにとって、自分がどの自己抗体を持っているのかを知ることは、どのような合併症が起こりやすいのか、病気がこれからどのように進行するのか、どのような治療を行えば効果的なのか、などを予測する上で役立ちます。

また自己抗体の有無が診断基準の一つとなっており、膠原病の診断をする上で自己抗体を測定することは重要とされています。

膠原病の自己抗体検査(血液検査)

膠原病の診断をする上で自己抗体を測定することは重要とされています。また、疾患と関連する自己抗体も次々と発見されています。

この自己抗体検査には、保険適用検査として病院で検査できるものもあります。しかし保険適用検査のすべてが陰性となるケースも一定程度(全身性強皮症では3割前後)あり、このような場合、医療研究機関において保険適用検査のない自己抗体を、専門的な検査(免疫沈降法 等)で測定します。近年、免疫沈降法を実施する機関が減っているのに加え、すべての自己抗体検査の結果を得るには、3か月以上(場合によっては1年以上)かかってしまうのが課題となっています。

A-Cube®の有効性

A-Cube®は、保険適用検査で測定できる自己抗体20種類と、保険適用検査では測定できない自己抗体47種類を合わせた67種類の自己抗体を同時に検出することができます。従来、免疫沈降法や他社の研究検査で測定していた47種類は、すべてを測定するのに3か月以上かかっていたのが問題でしたが、A-Cube®は、すべての検査結果を10営業日以内に回答しています。

また検査精度についても、保険検査相関性95%、免疫沈降法相関性98%と高い精度を保っています。これに加え、従来は同時に測定していなかった67種類を同時に測定することで、病態解明に必要な新たなデータも創出しています。

サービス開始から3年。現在では特定機能病院の85%、350以上の医療機関様にご活用いただいています。(2025年1月現在)

*研究用検査であり、診断の用に供することは出来ません。

自己抗体と症状の関係性

自己免疫疾患である強皮症、筋炎は、同じ病名でも患者さんが保有する自己抗体によって、症状、治療、予後が異なります。そのため発症の早い段階で自己抗体を検査し、患者さん毎に治療方針を策定することが重要となります。

強皮症に関連する自己抗体と症状の関係性

A-Cube®誕生秘話

―医療の未来を切り拓く革新的検査―

「膠原病の患者さんを救いたい」から始まったA-Cube®の開発

2017年、国立研究開発法人産業技術総合研究所の五島(現弊社取締役副社長CSO)は、世界最大規模タンパク質発現クローンライブラリーの“Human Proteome Expression Resource(HuPEX)”を構築し、その成果を社会還元すべく様々な利用方法を模索していました。その1つが「ヒトタンパク質アレイ」です。

ヒトタンパク質アレイとは、ヒトの体内に存在する“自己抗体(=自分の組織や細胞を攻撃する抗体)”を少量の血液から測定するツールです。ヒトタンパク質アレイはHuPEXによる網羅性と、高い検出感度が特徴で、多数の医療機関との共同研究で活用されていました。このような取組みの中、膠原病の臨床現場から「膠原病の臨床現場では多種類の自己抗体を迅速・同時に検査できるキットが必要です。ヒトタンパク質アレイの技術 で実現できないでしょうか。」という声が寄せられました。この出会いが、A-Cube®開発のはじまりです。

膠原病臨床現場の課題~診断難民~

膠原病の一種である、全身性強皮症や皮膚筋炎/多発性筋炎は国の指定難病です。

患者さんの体内では、何らかの原因で免疫システムが異常をおこし、抗体が自分のからだを攻撃する「自己免疫異常」が生じています。

強皮症や筋炎の診断ガイドラインには、「疾患に特異的な自己抗体の有無」が含まれています。強皮症や筋炎に関連する自己抗体は67種類が論文報告されていますが、このうち膠原病に関連する自己抗体として保険適用検査があるものは20種類しかありません(当社 調査による)。

また保険適用の自己抗体検査のすべてが陰性となる患者さんの割合は3~4割と言われており、自己抗体検査が陽性にならないことから確定診断が遅れ、セカンドオピニオンを求めて複数の病院を受診する「診断難民」が問題になっています。

アカデミア向けだった「ヒトタンパク質アレイ」の事業向け開発

当時の「ヒトタンパク質アレイ」は、様々な共同研究においてバイオマーカーの発見に貢献するなど、技術的なPOC(概念実証)をすでに獲得していました。

そこで、ヒトタンパク質アレイの商用化を目指し、膠原病分野の有識者の協力を得て、測定対象とする67種類の自己抗体を選定し、プロトタイプとなるタンパク質アレイを作製しました。プロトタイプの検証には、協力医療機関から提供された患者検体を数百例使用し、検査精度の確認として、保険適用の自己抗体検査や免疫沈降法との整合性試験を実施。その結果、高い相関性を得ることができました。

そして、2年半におよぶ開発および検証期間を経て、多種類の自己抗体を同時に測定可能な「研究検査A-Cube®」が誕生したのです。

迅速な自己抗体検査が開いた、早期診断の扉

サービス開始から3年。現在では特定機能病院の85%を含む、全国350の医療機関から3,500件以上の検査依頼をいただいています(2025年1月現在)。利用者の皆様からは、「診断がつかず、複数の病院をたらいまわしにされていた診断難民が解消できる」、「自己抗体の組み合わせによる症例研究が進み、病態解明に役立っている」などの声が寄せられています。このように臨床現場において、研究検査A-Cube®が高く評価されていることは、私どもにとって大きな喜びとなっていす。

世界の自己免疫疾患研究をリードする。MVVに込められた想い

プロテオブリッジのミッションは、「自己免疫疾患の病因と病態を究明し、自己免疫疾患に苦しむ人々に希望に満ちた未来を提供する。」ことです。そのために弊社は、世界中の企業や医師・研究者と連携し、自己免疫疾患の新薬と診断薬開発をリードするチームになることを目指しています。このような思いから、今後もチーム一丸となって高品質な検査サービスを提供して参ります。

◎サービス名の由来

「A-Cube®」は、“Autoantibody(自己抗体)”“Array(アレイ技術)”“Assay(アッセイ/検出法)”の3つの要素を組み合わせた解析手法に由来する名称です。3つの“A”を掛け合わせた先進的な自己抗体解析技術として名づけられました。

Autoantibody は「自己抗体」という意味です。

研究検査A-Cube®・抗原結合プレートの活用例

利用者の活用実績

TAFRO症候群は抗SSA/Ro60抗体によって突発性キャッスルマン病と区別できる

研究手法

抗原タンパク質の選定

TAFRO 患者は抗 SSA 抗体陽性である可能性が報告されています。

SS-A/Ro60とSS-A/Ro52自己抗体を測定するため、研究検査A-Cube®(全身性強皮症(SSc)検出キット)を選択しました。

全身性強皮症(SSc)検出キットは、SScに関連する28種類の自己抗体を検出可能な、33種類の抗原タンパク質を搭載されています。

A-Cubeアレイによる自己抗体測定

全身性強皮症(SSc)検出キットによって自己抗体を測定。使用した血清は、7名のTAFRO患者と10名の突発性キャッスルマン病(iMCD)患者。

抗SS-A/Ro60および抗SS-A/Ro52抗体の検出

TAFRO患者において、抗SS-A/Ro60抗体陽性が5検体(71.4%)、抗SS-A/Ro52抗体陽性が2検体(28.6%)。iMCDは検出されませんでした。抗SS-A抗体がTAFRO症候群の疾患マーカーであることが示唆されました。

補足評価

免疫沈降法で抗SSAおよび抗SSB抗体を検出。リンパ節または骨髄の病理学的分類を実施しました。

成果

◎ TAFRO症候群はiMCDのサブグループと考えられてきましたが、最近、両者は独立した疾患群であるとも主張されています。このため、TAFROの診断は複雑であり、特に患者の病態が不安定な場合、病理検査が難しいことがあり、自己抗体検査での診断が可能になることの意義は大きいと言えます。

論文情報

Mirei Shirakashi et al. TAFRO syndrome is associated with anti-SSA/Ro60 antibodies, in contrast to idiopathic castleman disease

Sci Rep. 2024 Feb 5;14:2889. doi: 10.1038/s41598-024-53413-5

抗RNAポリメラーゼIII抗体のエピトープスプレッシング(ES)と全身性強皮症の臨床症状との関連

研究手法

タンパク質発現

全身性強皮症(SSc)の患者血清中の自己抗体解析を目的として、RNAポリメラーゼIII(RNAP III)複合体のサブユニットおよびRNAPIII主要抗原RPC1の部分タンパク質を合成した。17種類のRNAP III複合体サブユニットの全長タンパク質と、5種類のRPC1の部分タンパク質を、コムギ胚芽無細胞タンパク質合成系を使用してFLAG-GST融合タンパク質として合成しました。

抗原結合プレートの作製

合成したタンパク質を使用して、弊社独自の技術である抗原結合プレートを作製しました。抗原結合プレート(96ウェルプレート)は、各ウェルがグルタチオン(GSH)でコーティングされており、FLAG-GST融合タンパク質を結合させることができます。

自己抗体の検出・定量

抗RNAポリメラーゼIII抗体(ARA)陽性SSc患者34名を含むSSc患者75名の血清サンプルを用いて、RNAP III複合体のサブユニット17種類と主要抗原RPC1の部分タンパク質5種類に対する自己抗体の測定を行いました。その結果、ARA陽性のSSc患者において、RNAP III複合体の様々なサブユニットに対する自己抗体が検出され、患者ごとに異なるパターンを示しました。そこで、RNAP III複合体のサブユニットに対する分子間のエピトープの広がりと、主要エピトープRPC1に対する分子内のエピトープの広がりを定量化し、比較検証を行いました。

統計解析・臨床像との相関

定量化したRNAP III複合体のサブユニットと主要エピトープRPC1に対するエピトープの広がりと臨床所見との関連を解析しまた。興味深いことに、サブユニットへのエピトープの広がりが大きいほど、皮膚硬化(mRSS)とSP-D(間質性肺炎マーカー)に対してSpearmanの相関係数において有意な相関を認めました。また、主要エピトープRPC1へのエピトープの広がりが大きいほど、腎クリーゼの発症リスクが高いことがわかりました。同一患者において経時的にエピトープの広がりを評価すると、皮膚硬化の程度と連動していることがわかり、SScにおける疾患活動性のマーカーとして有用であることが示唆されました。

成果

◎ RNAP III複合体のサブユニットをターゲットにした抗体がSSc患者における疾患の重症度や臓器障害(皮膚や肺)と相関していることを示し、これらの抗体が早期診断や予後評価のための有力なバイオマーカーとなる可能性を示唆しています。

※エピトープスプレッディング(ES)とは、自己免疫疾患において、最初に特定の抗原に対する自己抗体が形成された後、異なる抗原に対しても自己抗体が次第に形成される現象を指します。

論文情報

Hirohito Kotani et al. Diversity and Epitope Spreading of Anti-RNA Polymerase III Antibodies in Systemic Sclerosis: A Potential Biomarker for Skin and Lung Involvement

Arthritis Rheumatol. 2024 Sep 1. doi: 10.1002/art.42975.

A-Cube®関連論文

論文一覧

自己免疫疾患

臨床検査 69巻7号 (2025年7月発行)

Artificial intelligence and omics-based autoantibody profiling highlights autoimmunity targeting ligand-receptor interaction in dementia

medRxiv 2024.09.20.24313547

Idiopathic Interstitial Lung Disease with Positive Anti-Zoand Anti-Ro52/SSA1 Antibodies: A Case Report

Intern Med Advance Publication. April 5, 2025 5062-24

Concurrence of bird-related hypersensitivity pneumonitis and systemic sclerosis-associated interstitial lung disease

Journal: Rheumatology Advances in Practice (IF 2.1) Type: Letter to the Editor :26 March 2025

ELISA・immunoblot 法で陰性もRNA免疫沈降法で複数抗体陽性となった抗合成酵素症候群の1例

臨床神経学 . 2025 年 3 月 65 巻 3 号 p. 211-217